加强入河排污口监管的十大策略及实施路径分析

- 2025-08-03 09:33:31

文章摘要:入河排污口的管理和监管是水环境保护的重要组成部分。随着我国水污染问题的日益严峻,强化入河排污口监管显得尤为迫切。本文将从四个方面详细探讨加强入河排污口监管的十大策略及其实施路径,包括政策法规的完善、技术手段的应用、社会参与的加强以及地方政府的责任落实。通过这些措施的实施,可以有效控制和减少河流污染,改善水质,提升公众的环保意识。文章结合具体实施路径,提出了一系列可行的策略和建议,力求为水资源保护工作提供有益的参考和实践路径。

九游会老哥俱乐部平台1、政策法规的完善与执行

入河排污口的监管首先需要健全的政策和法规体系作为基础。目前我国虽然已有一定的法律法规来规范水污染的治理,但在实际执行过程中仍存在很多漏洞。为了加强入河排污口的监管,首先要进一步完善现有法律框架,明确排污口管理的标准和处罚措施。尤其是对排污口的建设、审批、监管等方面,应有更加明确的法律规定和操作细则。

其次,制定针对性强的地方性法规。中国的地理环境差异较大,各地水质污染的类型和程度也各不相同。因此,在国家层面的基础上,各地方政府应根据自身的实际情况,制定符合本地特色的排污口管理政策,以更具针对性和有效性地进行监管。

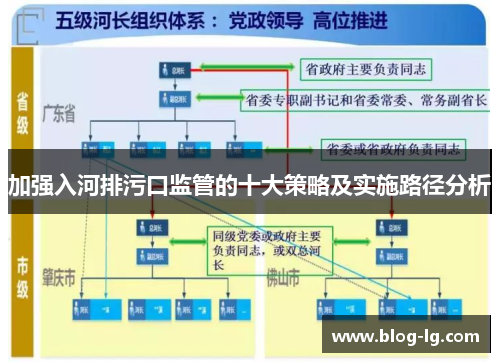

此外,建立跨部门协同机制也是加强法规执行的必要条件。入河排污口的监管涉及环境、农业、交通等多个部门,因此必须建立有效的协作机制,确保不同部门间的配合和信息共享。只有通过多部门的协同合作,才能做到综合监管,避免管理上的盲点。

2、技术手段的应用与创新

在技术层面,如何利用现代科技手段对入河排污口进行监管,是当前水污染防治工作中的重要一环。首先,应广泛应用遥感监测技术,利用卫星或无人机进行高效、全面的排污口监测。这种方式不仅可以覆盖大范围的区域,而且能够实时反馈排污情况,为监管提供及时、准确的数据支持。

其次,要加大对排污口监测设备的投入,提升监测精度和效率。当前许多入河排污口并未配备长期、稳定的监测设施,导致无法实时获取排放数据。因此,政府应加大对入河排污口监测设备的建设力度,鼓励企业和社会组织共同参与,提升排污口监管的技术水平。

再次,推行智能化监管平台的建设,集成大数据、云计算等先进技术,通过信息化手段对入河排污口的排污行为进行全过程管理。这不仅可以提高监管的透明度和效率,还能通过数据分析发现潜在问题,为后续的决策提供科学依据。

3、社会参与的加强与公众意识提升

加强入河排污口监管不仅仅是政府和企业的责任,社会公众的参与同样至关重要。首先,应该通过多渠道宣传,提升公众对水污染问题的认识。通过电视、网络等多种媒介,广泛传播水污染的危害及入河排污口监管的重要性,引导民众积极参与环保活动,形成全社会共同关注水污染治理的良好氛围。

其次,可以通过建立举报机制,鼓励公众参与入河排污口的监督。通过设立专门的举报平台和热线,鼓励群众向环保部门举报非法排污行为。同时,政府应确保举报人的安全和隐私,为公众提供便捷且无后顾之忧的监督途径。

最后,应通过环境教育和培训,增强公众的环保意识。通过在学校、社区等场所开展环保教育活动,使公众从小培养环保意识,了解水资源的重要性以及入河排污口监管的意义。这不仅能增强全民的环保意识,还能为水污染治理提供更广泛的社会支持。

4、地方政府的责任落实与监管强化

地方政府在入河排污口监管中的作用至关重要,必须落实责任,加强对水污染防治的管理。首先,地方政府应根据本地的水环境质量状况,制定具体的排污口管理方案,并确保这些方案能够有效执行。地方政府不仅要有明确的目标和任务,还要根据实际情况对监管措施进行动态调整,以应对不断变化的环境挑战。

其次,地方政府应加强执法力量的建设。除了加强环保部门的专业化建设外,还应注重提高环保执法人员的技术水平和综合素质。执法人员应熟悉法律法规,能够有效识别和查处排污口违法行为,确保监管措施不折不扣地落实到位。

最后,地方政府还应积极探索创新的监管模式,例如通过设立环保巡查员、志愿者队伍等形式,将环保工作延伸至社会各个层面,形成全方位、多层次的监管体系。这种模式不仅可以弥补传统监管手段的不足,还能提高公众参与的积极性。

总结:

加强入河排污口监管,不仅是实现水污染防治目标的关键一步,也是提升环境质量、促进社会可持续发展的重要举措。通过完善政策法规、应用现代技术手段、加强社会公众的参与以及地方政府责任的落实,可以有效地加强对排污口的管理,减少污染物排放,提升水环境质量。

然而,尽管有着明确的实施路径和战略,实践中的推进仍面临一定挑战。如何平衡各方利益、提高监管效率、落实各项政策,还需要政府、企业和社会各界的共同努力。只有形成全社会共同参与的合力,才能为我国的水污染防治和生态文明建设奠定坚实的基础。

冬季北京:穿衣技巧与防寒措施助你温暖安全度寒冬

2025-08-02 18:26:49吴玮曦在55K赛中展现卓越实力的精彩表现与赛后反响分析

2025-08-03 17:13:58